|

「、タルト出していい?」 振り返りながら言うと、はシンクに向かったままだった。うん、お願い。の背中が返事をするのを確認してから私は冷蔵庫を開ける。二段目にある箱はリボンを身に巻いていて、軽そうな見た目をしている。なのに、持ってみるとやけに重いのはどうしてだろう。まるでそこに爆弾でも入っているように、慎重に手に取る。冷蔵庫から出すとき、中のものが傾いたような気がして背筋がひやっとした。 「栞の作ったタルト楽しみだなあ」 「ふっふっふ。初めてにしては上手くできたんだよ」 ゆっくりと動く腕に反して言葉だけが急いで走り出す。その言葉がゴール地点に届いた時、やっと水の音が止まってがこちらを見た。お皿を洗っている時に水飛沫が飛んだのだろうか、エプロンに染みが出来ている。捲っていた袖を戻しながらは隣まで来て私の手元を覗き込んだ。早く開けて、見せて、と瞳が訴えている。……箱、もうちょっとかわいいのにするんだったなあ。タルトに必死で箱のことちゃんと考えてなかったから。タルトも、上手くできたなんて言ってみたけど、味が好みにできたかどうかは自信がない。中学の時からの仲なのに味の好みがわからないなんて。私の馬鹿。 「わあ」 白い箱を開けるとの声がキッチンに弾んだ。すごい美味しそう、お店で売れるよ。まだ食べてもいないのにが子どもみたいに喜ぶからなんだか爪先がむずむずする。笑ったらいいのか素直に照れていいのか、わからない。結局笑うことを選んで笑ってみたらが「わたしも美味しいホットミルク作るね」と意気込んだ。お皿乗せといてもらえる?と言われて私は素直に頷く。は再び私に背を向けてしまって、今度は火がかかったミルクパンに向き合った。その背中を少し見つめてからが出してくれていたお皿にタルトを乗せていく。……ちゃんと味見したけど、美味しいって言ってもらえるといいな。美味しそう、じゃなくて。生地の上でベールを纏ったいちごがきらきらと光っている。フォークを添えてダイニングまで持っていくと、窓から差し込む午後の日差しで余計にいちごが光った。 「、タルト出したよ」 「ありがとう」 「ホットミルクはどう?」 「今から泡立てるとこ。栞、こっちきて見てて」 「はいはーい」 キッチンに戻ると、ミルクパンで存分に温められた牛乳がミルクフローサーの中で微かに揺れていた。本当にこれで泡立つの?聞いてみるとは頷いてから「多分」と付け加えた。初めて作るから疑心暗鬼なんだろう。正直私もこれで本当にちゃんと泡が立つのかよくわからない。が取っ手を摘んで上下に動かし始める。すると、牛乳がこぷこぷと柔らかい音を立てた。 「栞、これ結構重い」 「そうなの?」 「うん。見た目そうでもないのに」 「生クリーム泡立てる時も結構力いるよね」 「あ、それに近いかも」 「変わる?」 「ううん」 栞にはちゃんとホットミルク作りたい。そう言うとは牛乳を泡立てることに完全に意識を向けたらしく、とうとう口を閉じてしまった。静かな室内で泡を立てる音だけが響く。陽がこちらを覗き込んできて、キッチンの窓から降り注ぐ日差しが多くなった。……なんだか、こうしてるとと二人で暮らしてるみたいだ。ただの家に遊びに来てるだけなのに。の家族が出掛けて二人になるだけで、……こんなに感覚が変わるんだ。 「栞、」 「……ん?ああごめん、なになに?」 「泡、これくらいでいいかな」 ミルクフローサーの蓋が開かれて、中身を窺ってみる。表面はいつの間にか泡だらけになっていて、ミルクフローサーの壁に飛び散った牛乳は緩やかに底に向かって行く。同じホットミルクでも温めただけのものとは全然違う飲み物みたいだ。湯気で少しメガネが曇ってしまって、メガネを外しながら口を開く。 「すごいよ、お店で売れそう」 さっきのの言葉を真似して言ってみるとは目を丸くしてから嬉しそうに笑った。マグカップに温かい牛乳と、その上に柔らかい泡がとろとろと注がれる。 「わたしと栞でお店出そうか」 メガネを軽く拭いて再び耳にかけようとした時、そんな言葉が聞こえてきたから思わず落としそうになってしまった。どくんどくんと心臓が大きく叫び出す。一体が何を考えてこの言葉を口にしたのか。どんな表情をしてるか確かめたい気もするけど、メガネをかけなくても予想はつく。きっと、悪戯っぽく笑ってるんだろう。こういう子なんだ。中学の時から。急にわがままになって、目が離せなくなる。ぼやけた視界でがこちらに手を伸ばした。その手は私の手に触れてメガネを攫って行く。そしてそのまま耳にひやりとしたものが乗せられて、視界がクリアになった。 「でも、タルトはわたしだけに作ってね」 普段子どもっぽいのにそんな顔して笑うなんて。は恐ろしい子だ。

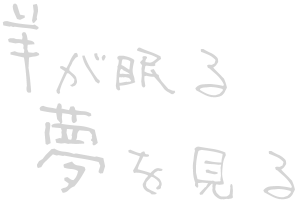

泡

|